Cette revue résume les nombreux rapports qui ont documenté les actions neuroprotectrices de la mélatonine dans des modèles expérimentaux de lésions d’ischémie/reperfusion (AVC).

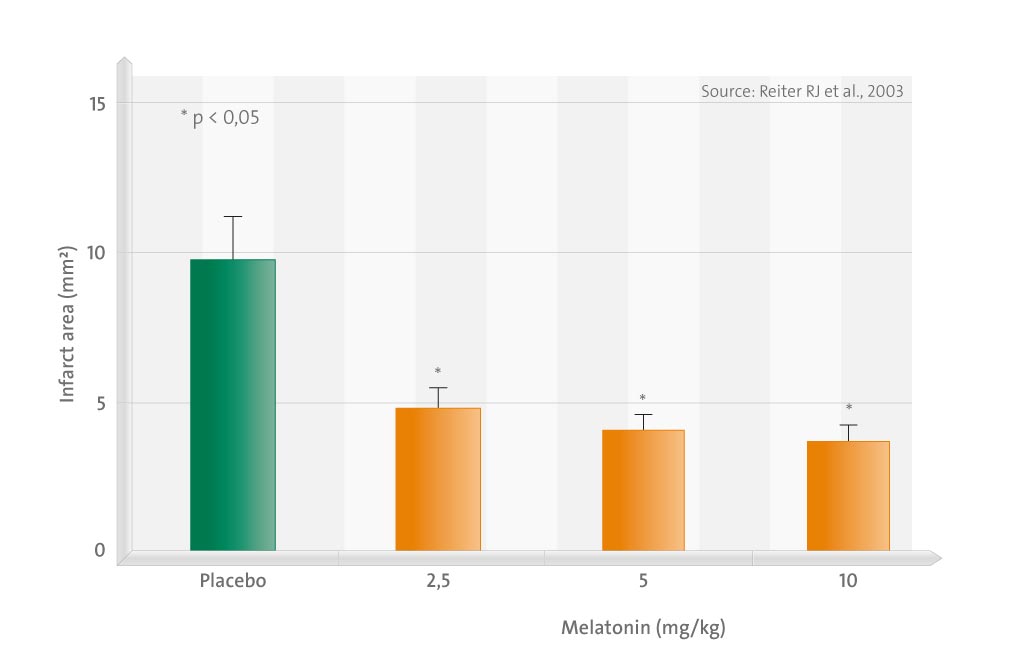

Dans ces recherches, qui ont utilisé trois espèces (rat, gerbille et chat), la mélatonine s’est révélée universellement capable de réduire les lésions cérébrales qui surviennent normalement à la suite de l’interruption temporaire de la circulation sanguine suivie du retour du sang oxygéné dans le cerveau. L’administration exogène de mélatonine dans ces modèles expérimentaux d’accident vasculaire cérébral a réduit le volume de l’infarctus, diminué la fréquence de l’apoptose, augmenté le nombre de neurones survivants, réduit la gliose réactive, diminué l’oxydation des lipides neuronaux et de l’ADN endommagé par l’oxydation, induit l’expression du gène bcl-2 (dont l’activité améliore la survie cellulaire), augmente le facteur 6 de complémentation croisée de la réparation par excision (un gène essentiel pour la réparation préférentielle par excision de l’ADN), limite l’activité de la poly(ADP ribose) synthétase (qui épuise le NAD cellulaire, entraînant une perte d’ATP), et améliore les résultats neurophysiologiques.

En aucun cas la mélatonine n’a exacerbé les dommages associés aux lésions d’ischémie/reperfusion. Outre les actions pharmacologiques bénéfiques de la mélatonine, plusieurs études montrent qu’une carence relative en mélatonine endogène exagère les lésions neuronales dues à un accident vasculaire cérébral, ce qui suggère que même les concentrations physiologiques de mélatonine servent normalement à protéger le cerveau contre les lésions. La principale action expliquant les effets protecteurs de la mélatonine peut être liée à ses actions antioxydantes directes et indirectes omniprésentes, bien que d’autres fonctions bénéfiques de la mélatonine ne soient pas exclues.